Saat ini gencar dipromosikan ide "Pencerahan", bersamaan dengan promosi sebuah film populer. Tulisan ini memberi sudut pandang berbeda.

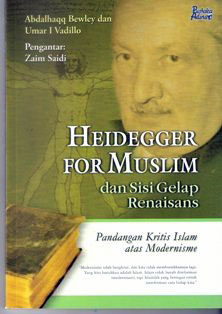

Para penulis buku Heidegger for Muslim dan Sisi Gelap Renaisans: Pandangan Kritis Islam atas Modernismei adalah dua orang Muslim Eropa: Haji Abdalhaqq Bewley dari Inggris dan Haji Umar Ibrahim Vadillo dari Spanyol. Mereka berdua berkulit putih, berambut coklat-pirang, dengan bola mata albino. Bersatunya sekaligus dua identifikasi 'keeropaan dan kemusliman' pada diri mereka ini penting untuk dipahami. Sejauh ini, terutama di kalangan 'Barat', Islam hanya diidentifikasikan dengan Asia, Timur Tengah, atau Afrika, dengan demikian Islam adalah 'Timur'. Lebih jauh lagi 'Barat' adalah progresif dan modern - bermakna 'maju'; sedang 'Timur', artinya Islam, berarti kolot dan tradisional - bermakna terbelakang.

Karakterisasi secara geografis keberadaan Islam, tentu saja, keliru. Secara historis dalam kurun waktu yang sangat lama, sekitar 700 tahun, Islam juga merupakan bagian dari Eropa: di Andalusia, Bosnia, Macedonia, Bulgaria, Rumania, Albania, Portugal, Sisilia, dan sebagainya. Sementera Kristen, yang merupakan identifikasi 'agama Barat', walaupun kini telah bangkrut digerus oleh humanisme-ateis`ii, seperti halnya Islam juga berasal dari kawasan yang sama. Islam dan Kristen sama-sama bermula dari 'Timur'. Lebih lagi Islam secara tegas menolak pembedaan atas dasar ras, warna kulit, apalagi sekadar letak geografis.

Sosok kedua penulis, dengan demikian, menggoyahkan dialektika palsu: Timur versus Barat, Progresif versus Kolot. Mereka jelas 'orang Barat' bukan 'Timur'. Mereka juga, meminjam istilah politik partisan tahun 1950an, bukan 'kaum sarungan', melainkan 'kaum berjas-berdasi'. Walaupun begitu, sebagaimana dengan sangat jelas dapat kita baca pada buku ini, mereka bukanlah 'Islam modernis'. Justru sebaliknya, mereka berdua memperlihatkan, bahwa modernitas telah mulai berakhir. Karena itu mereka mengingatkan bahwa 'modernisme Islam', tidak saja bukan solusi bagi umat Muslim, tetapi juga jalan menuju kebangkrutan bagi umat itu sendiri.

Sekilas Pembaruan Islam

Marilah sejenak kita ingat kembali tentang Gerakan Pembaruan (Reformasi) atau Modernisasi Islam yang melanda dunia Islam sejak akhir abad ke-19, dan bermula dari Mesir. Dua pemikir utama modernisasi Islam adalah Jamaluddin Al 'Afghaniiii' (1839-1897) dan muridnya Muhammad Abduh (1845-1905). Pengaruh pemikiran dua orang ini kemudian meluas di bawah aktivitas murid utama Abduh, yang lahir di Syria, Rashid Rida (1865-1935), melalui majalah Al Manar yang diterbitkannya dari Kairo sejak 1898. Rashid Rida juga seorang aktivis nasionalis Arab, yang terkait dengan kelompok Turki Muda (Young Turk) yang membawa ide-ide liberal sekuler. Para reformis ini mengatakan bahwa Islam sangat perlu menyerap filsafat dan ilmu pengetahuan modern, demi mencapai kemajuan sosial sebagaimana yang telah dicapai oleh dunia Barat.

Walapun retorika modernis tampak anti-Barat, gerakan ini memang lahir dengan semangat anti-imperialisme Barat, tetapi pada saat yang sama juga penuh dengan kekaguman terhadapnya. Modernisme telah membuka pintu untuk 'membanjiri doktrin dan hukum Islam dengan inovasi-inovasi dunia modern'. Muhammad Abduh seolah mencoba membangun benteng untuk mencegah sekularisme, tetapi yang dibangunnya justru jembatan untuk menuju ke sana. Gerakan sekularisasi adalah titisan langsung dari ajaran pembaruan Muhammad Abduh, yang mengambil inspirasi pada Revolusi Perancis, pada abad ke-17.

Sebagaimana kita saksikan bersama saat ini umat manusia di seluruh muka bumi, Islam maupun non-Islam, secara dominan sedang ditundukkan dalam satu cara hidup yang seragam. Dan itu berarti hidup 'dalam sistem ekonomi yang sama, Kapitalisme; dalam sistem politik yang sama, Demokrasi-Liberal; dan dalam cara bernalar yang sama, Skeptis-Empiris'. Dalam bukunya yang lain, Esoteric Deviation in Islam (Madinah Press, 2003), Umar Vadillo menunjukkan bahwa modernisme Islam telah sepenuhnya mengasimilasi Islam ke dalam Kapitalisme. Teknik dan teknologi yang mendominasi cara hidup kaum Muslim modern tak dapat lagi dibedakan sedikitpun dengan yang diterapkan pada cara hidup orang-orang non-Islam, kecuali pada namanya saja, yang berimbuhan kata sifat 'islam': bank Islam, partai islam, rumah sakit islam, demokrasi Islam, dan Iptek Islam, sampai pasar saham dan kartu kredit Islam.

Sebelumnya, umat Islam juga telah disodori dengan asimilasi dalam ranah politik, melalui konsep 'Negara Islam' atau sekurangnya 'Demokrasi Islam' dan 'Parlemen Islam'. Konseptualisasi tata pemerintahan dan kemasyarakatan Islam dalam 'negara' jelas sangat reduksionistik, dan tidak pernah ada presedennya dalam sejarah Islam, sejak masa Rasulallah saw, sampai masa-masa berikutnya. Dalam terminologi Umar Vadillo Islam adalah 'pemerintahan tanpa negara, dan perdagangan tanpa riba'. Dasar nomokrasi Islam adalah Syariah, dan dimotori dengan pemerataan kekayaan (melalui muamalah), sedangkan dasar struktur politik modern, negara, adalah humanisme dan penumpukan harta (Kapitalisme). Dengan kata lain, terbalik dari retorika semula yang ingin menggantikan 'cara hidup Barat dengan cara Islam', modernisasi Islam telah berakhir sepenuhnya pada 'cara Barat' tersebut. Alih-alih mengentaskan umat Islam dari imperialisme dan kolonialisme Barat, modernisme Islam, justru makin mengokohkan dominasinya dengan cara yang lebih halus dan terselubung. Umat Islam, tanpa menyadarinya, berada dalam sistem Negara Fiskaliv, wajah politis Kapitalisme yang sangat menindas. Pada dataran yang paling mendasar ini berarti digantikannya landasan pokok kehidupan seorang Muslim, Tawhid, dengan Humanisme.

Kritik atas Cara Berpikir Modern

Dalam buku Heidegger for Muslim itu kedua penulis memang tidak sedang mengkritisi dengan lebih jauh lagi Pembaruan Islam tersebut. Yang sedang dievaluasi adalah akar dan falsafah dari modernisme itu sendiri. Secara kronologis, dengan ringkas tetapi cukup memadai, Haji Abdalhaqq memaparkan bahwa modernisme (di Eropa) tidak terjadi begitu saja. Modernisasi dimulai dengan momentum Renaisans (Kelahiran Kembali), pada abad ke-16, dan diteruskan sampai pada puncaknya dengan pencerahan (Enlightenment) dan revolusi ilmu pengetahuan, pada abad ke-18.

Dengan dasar rasionalisme itulah manusia modern kemudian mengukur kebenaran, bahkan satu-satunya kebenaran, sebagai kebenaran ilmiah. Kebenaran metafisik, yang kadang kala tampak tidak masuk akal dalam pemahaman ilmiah yang terbatas, menjadi kian terpinggirkan dan akhirnya diabaikan sama sekali. Maka, logika adalah satu-satunya dasar pencarian kebenaran. Sesuatu yang tidak logis berarti tidak riel, tidak dapat dibuktikan secara empiris, berati tidak ilmiah, berarti tidak dapat dibenarkan. Empirisme dan metode ilmiah yang dikembangkan para ilmuwan dianggap telah mampu memberikan penjelasan atas semua fenomena alam. Campur tangan Tuhan di alam semesta, dan eksistensi dunia spiritual, dienyahkan dari realitas alam. Peran Kitab Suci digantikan oleh formula-formula matematik. Manusia menjadi makhluk rasional semata: jika fakta ilmiah tampak bertentangan dengan nas wahyu, maka wahyu ditolak demi kepentingan sains. Sisi inilah, dalam istilah Haji Abdalhaqq, merupakan kegelapan dari pencerahan!

Sampai tingkat yang cukup jauh Islam memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan filsafat dan humanisme. Dalam Islam ukuran kebenaran adalah wahyu ilahi, sebagai kebenaran mutlak, dari Allah semata. Filsafat berlandaskan pada skeptisisme, meragukan dan mempertanyakan segala hal (kecuali dirinya sendiri!), dan tak pernah berakhir dengan jawaban, melainkan pertanyaan baru berikutnya. Sedangkan Islam berlandaskan kepada kayakinan, kepada Iman, dan karenanya akan berakhir dengan kepastian. Memandang rasionalisme dan filsafat Barat dengan kacamata Al Qur'an, karenanya, 'mudah selesai', sebab di antara keduanya ada posisi yang tidak dapat dinegosiasikan.

Di sinilah arti penting dari dua risalah yang kini jadi buku di hadapan Anda ini. Sudah disebutkan di atas kedua penulisnya adalah dua orang Muslim Eropa. Dengan gamblang keduanya memperlihatkan bahwa pengetahuan tentang keesaan, Tawhid, bukan merupakan sesuatu yang sama sekali asing dalam tradisi Eropa sendiri. Pudar dan hilangnya pengetahuan ini berlangsung secara bertahap dalam proses sejarah, karena rasionalisme humanis di atas. Keadaan ini telah berlangsung selama kurang lebih tiga ratus tahun lamanya, dan sampai pula mempengaruhi kaum Muslimin, yang didorong oleh 'Reformasi Islam' dalam kurun seabad terakhir ini.

Munculnya Pandangan Berbeda

Sebagaimana ditunjukkan juga oleh Haji Abdalhaqq dalam bagian I buku ini, satu per satu landasan filosofis dan saintisme manusia modern, rontok di tangan sejumlah ilmuwan dan filosof kritis yang datang belakangan. Penemuan-penemuan baru tentang hakikat materi dan enerji oleh para fisikawan abad ke-20 menggoyahkan pandangan-pandangan lama dari Newton. Pandangan Newton dalam bukunya Principia Mathematica, yang merumuskan hukum mekanika dan gravitasi, telah menjadi dasar manusia dalam mengkonstruksikan model alam semesta.

Dengan Newton menusia modern memahami hubungan sebab akibat segala fenomena alam dan seolah dapat mengendalikan semuanya. Dan, dengan pemahaman semacam ini plus filsafat dualisme Cartesian � manusia adalah subyek yang berpikir dan mengatasi alam sebagai obyek - manusia telah menempatkan diri sebagai 'penguasa alam'. Alam semesta dan segala isinya dipandang rendah, semata-mata menjadi 'sumber daya', untuk dieksploitasi sespenuhnya demi kepentingan manusia sendiri. Manusia modern adalah manusia egois, dan nihilistik, bertentangan dengan ayat Al Qur'an yang menyatakan bahwa 'Allah menciptakan segala sesuatu bukan untuk bermain-main'. Dengan kata lain semua ciptaan memiliki tujuannya sendiri, ada makna rubbubiyah-nya, bukan sekadar untuk dieksploitasi oleh manusaia dengan seenaknya.

Para ilmuwan sesudah Newton, yakni Rutherford, Neils Bohr, Max Planc dan Heisenberg, menunjukkan bahwa materi, 'bukanlah zat tanpa kehidupan', seperti yang dinyatakan oleh Newton, tapi 'pada intinya yang paling dalam, terdiri atas energi itu sendiri'. Materi bukan bersifat lembam dan mudah diprediksi tetapi sangat dinamik dan amat misterius. Dengan kata lain para ilmuwan ini memastikan bahwa teori lama sama sekali tidak memadai untuk memahami materi, apalagi alam semesta. Dan, dengan demikian, hal ini membuka pintu bagi kembalinya pemahaman melalui pendekatan lain, tentang Realitas yang Hakiki, yang dulu dianggap berada di luar sains.

Itu yang terjadi di dunia ilmu pengatahuan alam. Kemudian datanglah sosok Heidegger, filosof Jerman, yang dengan lebih tajam lagi menohok dunia filsafat itu sendiri, dengan menyatakannya sebagai 'Telah Berakhir'. Pandangan-pandangan kritis Heidegger inilah yang menjadi topik bahasan dari Umar pada bagian II buku ini. Ia memberikan judul risalahnya dengan menggelitik, Heidegger untuk Muslim. Heidegger bukan seorang Muslim. Maka, seperti kata Umar, bukan tempatnya mencari sesuatu tentang Islam padanya. Tetapi, dari Heidegger, kita dapat memahami cara berpikir manusia modern dan segala akibat yang dibawanya terhadap keseluruhan kehidupan manusia.

Lebih-lebih bagi umat Islam, memahami cara berpikir manusia modern ini sungguh penting, sebab inilah satu-satunya cara berpikir yang umumnya kita pahami dan anut saat ini. Kita umumnya sudah menerima dengan sendirinya bahwa cara kita berpikir saat ini, sebagaimana diajarkan di sekolah, dengan nalar, dengan prosedur ilmiah, adalah satu-satunya cara berpikir. Kita tidak pernah meragukan, apalagi mempersoalkan, 'jangan-jangan ada yang salah dengan cara berpikir ini.' Bukan cuma ini. Sebagaimana sudah disinggung di atas sejumlah tokoh pembaru Islam bahkan mengislamkan cara berpikir ini, yang semakin menutup akses umat Islam kepada kemungkinan cara berpikir yang berbeda.

Seperti diungkapkan Haji Abdalhaqq posisi kaum Muslim saat ini justru lebih buruk dibanding yang non-Muslim, karena kaum Muslim berpikir karena telah merumuskan tawhid dengan lidah, mereka akan kalis dari pengaruh pandangan dunia ilmiah. Dalam kenyataannya kaum Muslim menjalankan, dalam istilah Haji Abdalhaqq, 'kehidupan ganda': mereka berbicara tentang kebenaran sains sebagai sesuatu yang berbeda jauh dari kebenaran agama. Di masjid dan lingkungan Islami para pelajar menggunakan satu kosa kata tetapi di laboratorium dan ruang kelas menggunakan kosa kata yang lain. Tanpa disadari banyak orang Islam mengidap sejenis syirik tersembunyi.

Peranan Martin Heidegger

Dan, persis di sinilah, datang Martin Heidegger, yang secara paralel bersama sejumlah ilmuwan yang telah disebut sebelumnya, mendongkel kemapanan cara berpikir modern ini. Heidegger datang dan mengatakan: 'cara pikir kita mengandung cacat mendasar', 'ilmu pengetahuan tidak berpikir', serta 'filsafat tidak akan membawa kepada kebenaran'. Tetapi, sebelum sampai di sini, Heidegger terlebih dahulu mempersoalkan pandangan manusia modern atas eksistensi manusia itu sendiri. Pandangan dualisme Cartesian, yang menempatkan manusia sebagai subyek, dan realitas lainnya sebagai obyek, ditohok habis oleh Heidegger.

Bagi Heidegger manusia tidak lagi dianggap sebagai 'satu pikiran dalam jasad fisik yang memandang keluar sebuah dunia yang terpisah'. Dalam pandangan Cartesian manusia adalah subyek yang independen, yang bersama filsafat, sebagaimana diuraikan di atas, menjadi 'perumus kebenaran berdasarkan logika'. Kritik Heidegger pertama-tama adalah pada pandangan aprirori atas subyektifitas manusia ini. Karenanya ia tidak puas untuk penyebutan 'manusia' ini dan ia menggunakan kata Dasein, sebagai penggantinya. Secara harfiah Dasein berarti Ada-di sana (Being-there). Dasein merupakan manusia yang menyejarah 'sebuah paduan kompleks masa lalu, masa kini dan masa depan dan dunia tempat dia tinggal,' dengan kesadaran yang 'dijelmakan dalam kehidupan melalui pencarian makna Ada (Being) itu sendiri'. Bagi Heidegger Dasein yang merupakan lokus tempat ada (being) mewujud ini, mengandung dua karateristik, yaitu mendahukukan eksistensi dari esensi dan individualitas Dasein.

Pengertian Dasein ini, paling kurang, memberikan dua implikasi penting.

Pertama, Heidegger telah membebaskan manusia dari penjara atas dirinya sendiri sebagai sebuah entitas pasif, kepada entitas yang aktif mencari makna atas eksistensi dirinya dan keterikatannya atas waktu (kesementaraan). Berpikir eksistensial bermakna bahwa tindakan seseorang bukanlah sebuah konsep, tapi ia bermakna ketika tindakan itu diwujudkan. Mempertahankan individualitas bermakna bahwa manusia tidak dapat disamaratakan. Hilangnya dua karakteristik ini pada makna manusia menghasilkan pandangan bahwa manusia adalah 'konsep manusia', yang membawa pada depersonalisasi manusia sebagai 'obyek'.

Kedua, Dasein merupakan lokus tempat perwujudan Ada, yang berati Kebenaran itu sendiri. Dalam hal ini Heidegger menggunakan kata Lichtung (Pencahayaan), dan menyebutkan akses kepada Kebenaran ini sebagai 'aletheia' dalam bahasa Yunani, yang bermakna 'penyingkapan'. Jadi, Kebenaran dalam pengertian Heidegger, berbeda sama sekali dari makna kebenaran dalam filsafat, yang telah teredusir oleh konsekuensi dari cara berpikir logis, menjadi 'teori korespondensi': sesuatu menjadi benar bila ada kesesuaian antara sebuah pernyataan dan fakta atas pernyataan tersebut.

Ranah berpikir Heidegger sangatlah luas. Bagi kebanyakan orang memahami pemikiran Heidegger tidaklah mudah. Risalah yang ditulis oleh Umar yang menjadi bagian II buku ini sudah barang tentu tidak mencakup keseluruhan pemikirannya. Namun demikian, sudut bahasan yang dipilihnya sangat membantu kita untuk dapat mengerti beberapa pokok pikiran Heidegger yang paling penting. Pembahasan tentang manusia, Dasein ini, oleh Umar ditempatkan pada urutan terakhir. Yang pertama didiskusikan adalah 'Berpikir dan Kebenaran', kemudian disusul dengan topik 'Logos dan Kelahiran Filsafat', baru yang terakhir tentang 'Manusia dan Ilmu Humaniora', yang inti pokoknya membahas soal Dasein. Saya, sebagai penyunting buku Heidegger for Muslim, tidak bermaksud untuk mengulangi atau meringkaskan kembali risalah yang oleh penulisnya dijanjikan akan membuat 'membaca Heidegger semudah membaca novel' ini. Keunikan pendekatan Umar, dibandingkan 'pakar Heidegger' lainnya, adalah sudut pandangnya sebagai seorang Muslim, khususnya atas pengetahuannya tentang tassawuf. Dalam tassawuf kebenaran akan tersingkap pada seseorang yang mendekatkan diri pada Allah. Kebenaran tidak dapat dipelajari di bangku sekolah.

Dalam penjelasan Umar:

Penyingkapan tabir ini berarti penyingkiran nafs, diri sendiri. Diri (nafs) ini tidak ada urusannya dengan mengetahui. Dalam pengertian ini, diri (nafs) ini bukan instrumen pengetahuan, diri ini tidak dapat memikiri Allah. Allah mewujud kepadanya, dalam proses penyerahan diri kepada-Nya: pada saat kita berserah diri kepada Allah, Allah memberi kita pengetahuan tentang Diri-Nya.Menurut pengalaman saya, sudut pandang ini, benar-benar membuat pengertian kita tentang keterbatasan - atau tepatnya kekeliruan - cara berpikir manusia modern menjadi jelas di satu sisi, dan perbedaannya dengan cara berpikir Islami di sisi lain, juga menjadi terang-benderang. Ditambah lagi dengan sejumlah catatan pada bagian Pendahuluan yang diberikan oleh penulisnya sendiri sudah cukup bagi pembaca untuk mengerti dari awal kegunaan, kelebihan serta kekurangan, dari pemikiran Heidegger. Sesudah membaca buku ini siapa pun yang meminati pemikiran Heidegger, dan menelaahnya secara langsung dari teks-teks aslinya, akan dengan lebih mudah dapat memahaminya.

Heidegger, sebagaimana ditunjukkan baik oleh Haji Umar maupun Haji Abdalhaqq, meninggalkan sesuatu yang belum terselesaikan. Dia mengakhiri filsafat, tetapi tidak secara jelas menunjukkan jalan keluarnya. Dia menyelesaikan masalah ini dengan apa yang dia sebut "puisi", puisi dari seseorang yang melepaskan subyektifitas dirinya sebagai pengamat, tapi yang diamati, yang membiarkan "hal-hal memperlihatkan diri mereka sendiri" kepadanya. Heidegger membawa kita kepada cara berpikir orang-orang Yunani Awal, sebelum para 'Bapak Filsafat' Plato dan Aristoteles, lalu berhenti sampai di sini. Tetapi, sekurangnya, dia telah 'membuka sekali lagi pintu terhadap Tawhid bagi bangsa Eropa [dan manusia modern lainnya]'. Umar Vadillo menegaskan 'Sesudah Heidegger menutup kedai filsafat, hanya Islam yang dapat mengambil alih. Satu-satunya takdir terakhir bagi pemikiran dunia Barat, bahkan dunia Barat itu sendiri, ialah Islam.'

Dari sini kita bisa melihat bahwa ramalan spekulatif semacam 'benturan budaya' ala Samuel Huntington, yang mempertentangkan Barat dan Islam, bukan saja superfisial tetapi juga palsu. Dalam tradisi Eropa (baca: Barat) sendiri, sebagaimana di tunjukkan pada Heidegger dan sejumlah pemikir lain, naluri terhadap keberadaan dan keesaan Tuhan bukan tidak ada. Karena proses sejarah, dan perkembangan pemikiran manusia sendiri, pengetahuan tentang Tawhid ini pudar dan hilang. Tuhan dalam tradisi Kristiani, sebagaimana dinyatakan oleh Nietzsche, yang bagi Heidegger adalah filosof terakhir, telah mati.

Islam Sebagai Masa Depan

Matinya Tuhan, dalam pandangan Nietzsche, bukan karena paham ateisme sebagaimana acap dinisbatkan kepada filosof ini, melainkan karena 'Tuhan telah dibunuh oleh umatnya sendiri', dan kuburannya justru ada di gereja-gereja. Pandangan Nietzche ini dengan mudah bisa dipahami malalui kacamata Heidegger, karena Tuhan telah berubah menjadi 'Konsep Tuhan', ketika pengetahuan tentang keesaan ('Tawhid') telah berubah menjadi Teologi. Dengan bangkrut dan tercemarnya sumber-sumber lain, satu-satunya yang tersisa untuk dapat mengerti Tawhid, hanyalah Islam. Dan, Islam, sebagaimana kita saksikan hari ini, telah kembali dan menyebar di Eropa sendiri.

Tetapi, Islam yang kita butuhkan juga bukan 'Islam modern', yang justru mengikuti jalan gelap modernitas itu sendiri. Modernitas mengandaikan kemajuan, dalam pengertian hari ini atau besok dan lusa, pasti menjadi lebih baik, khususnya melalui jalan sains dan teknik atau teknologi yang makin maju pula. Bagi orang modern tidak ada satu persoalan kemanusiaan pun yang tidak dapat diselesaikan dengan akal dan kemampuan manusia sendiri. Suatu keyakinan yang sudah rontok sepenuhnya di tangan Heidegger dan pemikir kritis lainnya. Nietzsche juga sudah mengatakan bahwa tradisi pemikiran Barat telah berakhir pada nihilisme, pada kekosongan, kesia-siaan belaka. Maka dalam perspektif Islam, juga dalam pemikiran tradisi Yunani sebelum kehadiran filsafat, kehidupan manusia justru tampak semakin dekaden � menjauh dari teladan dan sumber terbaiknya.

Dalam pandangan Yunani awal dekadensi manusia ditunjukkan pada perubahan wataknya yang semakin hari semakin rendah: dari kecintaan pada pencarian kebenaran, melorot kepada kecintaan pada harta, dan terakhir kecintaan pada segala keinginan syahwatinya. Persis seperti yang kita lihat pada sosok manusia modern hari ini, dalam pandangan ini, adalah sosok manusia berwatak terendah: materialistik dan hedonistik, yang diakomodasikan dalam sistem kapitalis dalam ekonomi. Maka, Plato, dalam buku terkenalnya Republic, pun mengingatkan kita bahwa beragam watak manusia ini juga tercerminkan ke dalam sistem sosial-politik yang kita pilih atau jalani. Dalam hal ini, menurut Plato, sistem politik demokrasi � dalam versi modernnya sebagai bentuk Negara Fiskal yang telah disebut di atas - menunjukkan watak manusia materialistik-hedonis tersebut. Demokrasi adalah sistem politik buruk bagi manusia bermutu buruk pula.

Dalam konteks Islam sumber terbaik itu, tiada lain, adalah masa awal Islam itu sendiri yang oleh Rasulallah saw dijelaskan sebagai 'tiga generasi pertama', yakni generasi Sahabat, Tabi'un, dan Tabi'ut-Tabi'un. Tidak berarti lalu kita menjadika pengalaman masa lampau ini, dalam metafora Haji Abdalhaqq, sebagai 'cetakan mati yang diturunkan dari langit lalu diambil dan digunakan berkali-kali,' sebab Islam merupakan satu pola pertumbuhan organik. Ia mengingatkan bahwa kita tidak bisa sekadar kembali pada Kitab dan Sunnah, sebab Kitab Allah dan Sunnah bukan satu dokumen sejarah semata, sesuatu yang berasal dari masa lalu atau ibarat barang antik. Qur'an adalah kata-kata Allah, bukan hasil ciptaan, di luar ruang dan waktu, ia akan terus dan tetap segar sepanjang masa.

Saya ingin menutup catatan ini dengan mengutipkan beberapa paragraf dari Haji Abdalhaqq:

"Kita harus menemukan kembali ayat-ayat ini pada masa kini, merenunginya, mencari cahaya dan energi darinya dan membuat ayat-ayat tersebut menjadi batu loncatan kita untuk menegakkan kembali tuntunan Allah. Sunnah merupakan rekaman pola-pola dasar cara penyempurnaan manusia, dalam pribadi Nabi, salla'llahu 'alayhi wa sallam, mengejawantahkan tuntutan ilahi menjadi realitas kehidupan dan cara beliau dan para Sahabat, radiya'llahu 'anhum ajma'in, mengalihbentuk diri mereka dan situasi mereka. Untuk mengikuti Sunnah, kita harus menemukan kualitas-kualitas Nabi dalam diri kita sendiri, mentransformasi diri kita dengan cara yang ditempuh para Sahabat, juga mentransformasi situasi kita sebagaimana mereka melakukannya. Dengan kata lain, kita harus bergerak di depan Kitab dan Sunnah, bukan sekadar kembali pada keduanya. Manusia pada jaman kita memerlukan Islam yang baru saja dimasak dan masih segar, bukan yang basi tetapi dihangatkan kembali."Modernisme telah bangkrut, dan kita tidak membutuhkannya lagi. Yang kita butuhkan adalah Islam. 'Islam tidak butuh direformasi [modernisasi], tapi Islamlah yang bertugas untuk mereformasi cara hidup kita.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar